Archivio Categoria: Photo Gallery

Photo Gallery

Diane Arbus: uno sguardo etico sulla marginalità

Origini e formazione Diane Arbus, nata Diane Nemerov il 14 marzo 1923 a New York, [...]

05

Ago

Ago

Non tutte le strade portano al mare.

Non tutte le strade portano al mare. Alcune finiscono nel cuore di una giungla, dove [...]

12

Giu

Giu

Roma, 1976: il momento prima che tutto accadesse. Pino Daniele Terra mia

Qualche settimana fa, con Barbara Napolitano, ho avuto l’onore di lavorare al concerto tributo per [...]

31

Mag

Mag

Un caffè alla Rai… con Stefano Sarcinelli. E no, non è uno sketch.

Ci sono persone che ti sembra di conoscere da sempre, anche se non le hai [...]

23

Mag

Mag

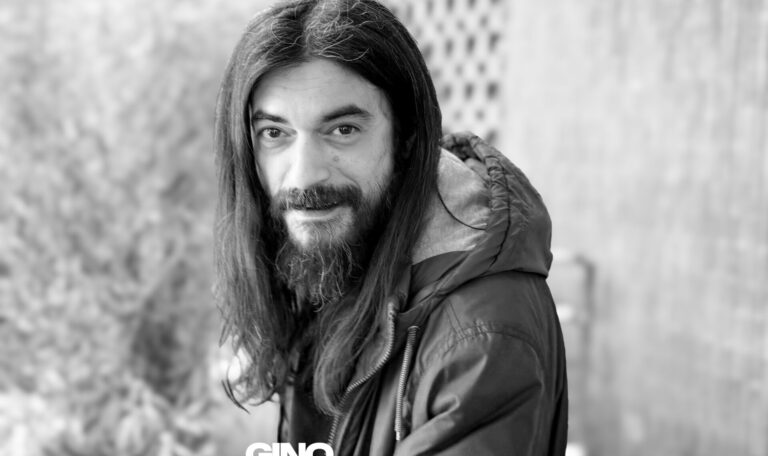

GINO FASTIDIO e la posa del supereroe stanco (ma coerente)

MyRaiFriends, episodio GINO FASTIDIO e la posa del supereroe stanco (ma coerente)”. A Gino gli [...]

19

Mag

Mag

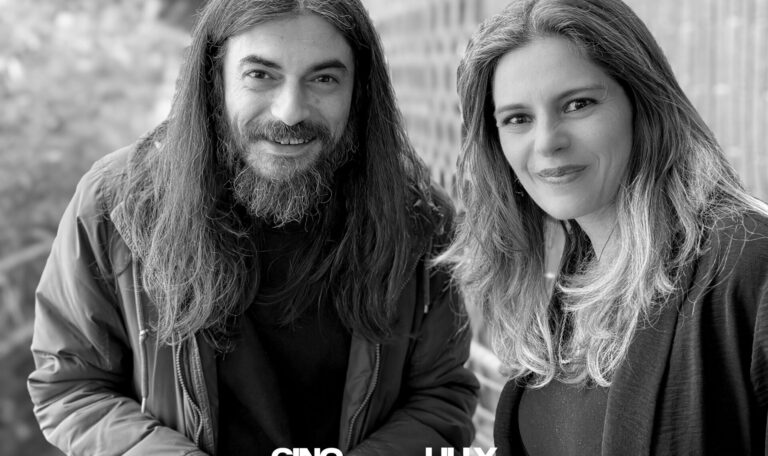

Lilly Viccaro Theo, myraifriends

Ci sono colleghi con cui condividi ogni giornata di lavoro, scambi due chiacchiere davanti al [...]

19

Mag

Mag