Archivio Mensile: Giugno 2025

Léa Moreau ed Echoes: quando la memoria diventa resistenza

di Felice Iovino Non sempre si inventa un personaggio. A volte è il personaggio che [...]

27

Giu

Giu

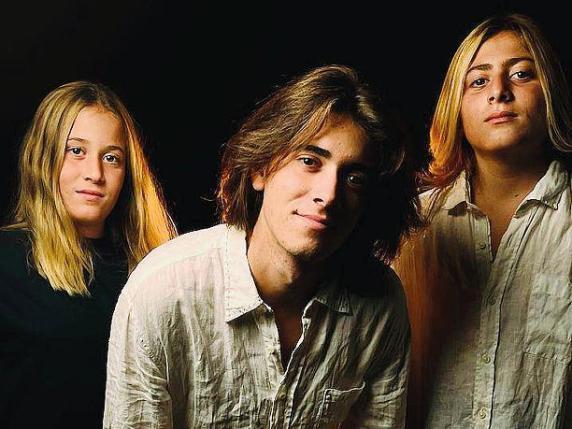

I Sonic Rootz e l’adolescenza che suona forte

Ieri sera ho assistito a qualcosa che mi ha profondamente colpito. Sul palco c’erano tre [...]

20

Giu

Giu

Non tutte le strade portano al mare.

Non tutte le strade portano al mare. Alcune finiscono nel cuore di una giungla, dove [...]

12

Giu

Giu

Il Coraggio di chiamarla per nome

E’ fragile come un bambino sempre in pericolo, sempre sotto attacco, perché è più facile [...]

12

Giu

Giu

Come si impara a non vedere

Mi hanno insegnato ad avere pazienza.A non disturbare il potere mentre esercita se stesso.A non [...]

08

Giu

Giu

Useless Mission: Io, Cecilia, una chitarra e un tetto.

Il video che sto per riproporre l’avete già visto.Magari vi è passato davanti distrattamente, magari [...]

08

Giu

Giu

- 1

- 2