Archivio Mensile: Agosto 2025

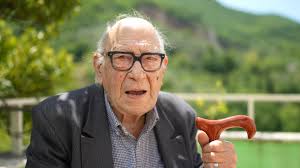

Infanzia sotto il fascismo: la storia di Rodolfo Valentino Pinna tra Asmara e Fiume

Rodolfo Valentino Pinna, oggi ultranovantenne, condivide una testimonianza preziosa e toccante. Da bambino visse gli [...]

27

Ago

Ago

Sonic Rootz: Desperado

Una sera speciale a Palazzo Reale, il 19 giugno, insieme a Cecilia, Tonino e Cristina, [...]

16

Ago

Ago

Diane Arbus: uno sguardo etico sulla marginalità

Origini e formazione Diane Arbus, nata Diane Nemerov il 14 marzo 1923 a New York, [...]

05

Ago

Ago

Gaza, la denuncia di Greenpeace: “Usare la fame come arma di guerra è un crimine”

Il 30 luglio 2025 Greenpeace Italia ha pubblicato un appello duro sulla situazione di Gaza. Secondo l’organizzazione, [...]

02

Ago

Ago

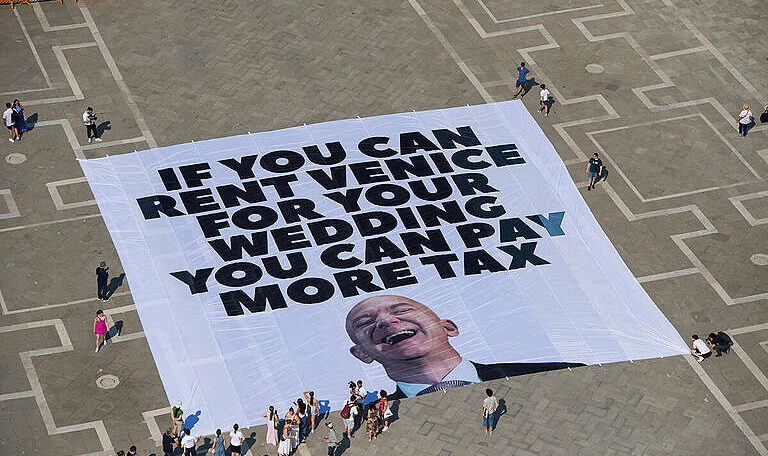

“Se puoi affittare Venezia per il tuo matrimonio, allora puoi pagare più tasse”: la protesta che ho visto a San Marco

Nei giorni scorsi a Venezia si è celebrato il matrimonio di Jeff Bezos. La cosa non [...]

02

Ago

Ago