Archivio Categoria: Politica

Politica

CRONOLOGIA DI UNA DERIVA

CRONOLOGIA DI UNA DERIVAUn nuovo progetto in episodi.Tanti piccoli momenti. Dettagli che sembravano trascurabili. Episodi [...]

13

Feb

Feb

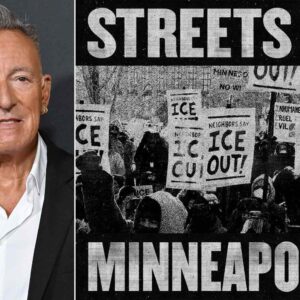

Bruce Springsteen – Streets Of Minneapolis: quando una canzone diventa atto d’accusa

Il brano racconta una America ferita, osservata dal basso, nelle sue contraddizioni più dure: le [...]

29

Gen

Gen

Marigliano chiama, casa mia risponde col deserto, l’indifferenza e l’odio: cronaca di un abisso culturale.

Ieri sera, nella Sala Consiliare di Marigliano, ho visto qualcosa che mi ha rimesso al [...]

28

Gen

Gen

Roger Waters : Quando non ci si volta dall’altra parte (When you don’t turn away)

Mi ha profondamente commosso ascoltare Roger Waters nell’intervista al Fatto Quotidiano.È stata una sensazione bellissima [...]

25

Gen

Gen

IO SONO IL POPOLO – CALZINI APOCRIFI

Con questo rap nasce la band CALZINI APOCRIFI. E continua il mio diario musicale. Il [...]

10

Gen

Gen

La democrazia sorvegliata

Perché non saremo mai davvero al sicuro C’è una sensazione diffusa che molti provano da [...]

06

Gen

Gen