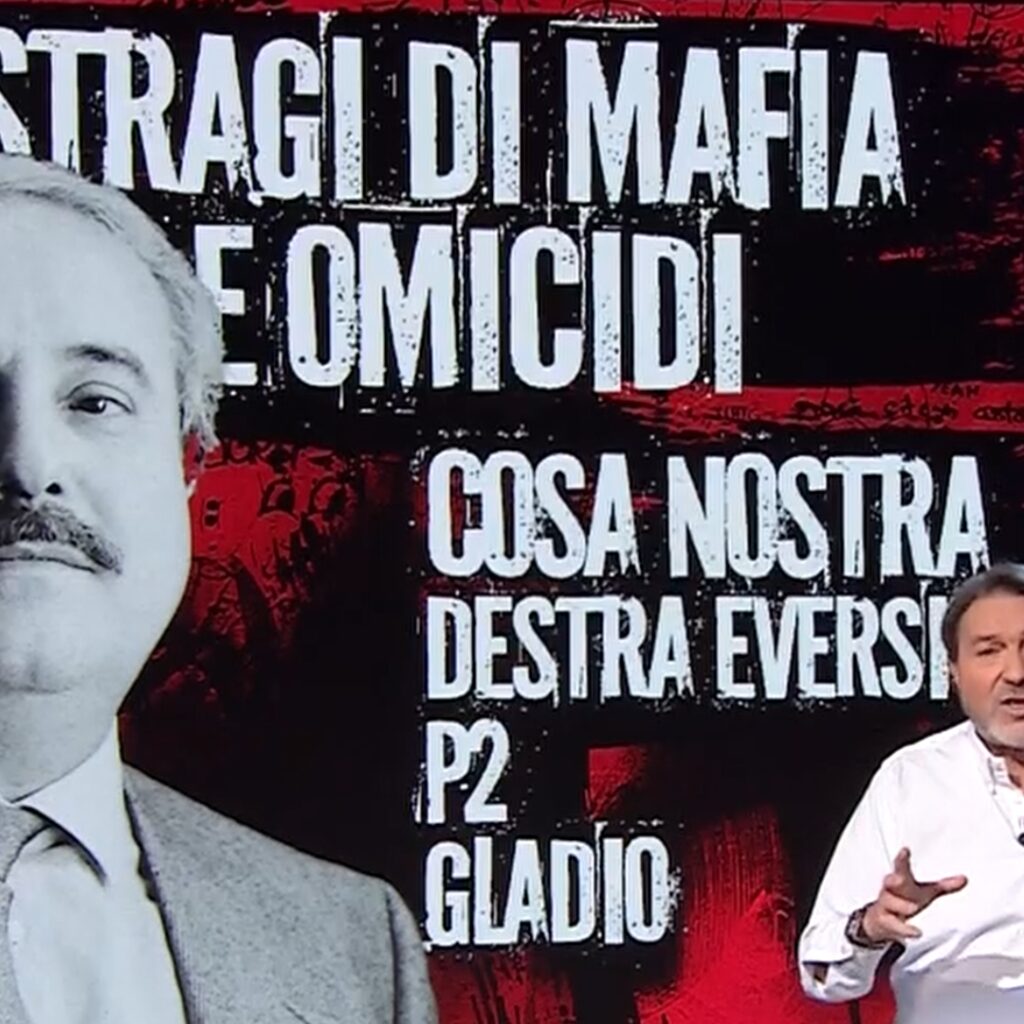

Sto guardando una puntata di Report dedicata ai mandanti delle stragi del 1992 e ho la netta sensazione di trovarmi davanti non a rivelazioni improvvise, ma all’ennesima conferma di qualcosa che questo Paese si racconta da trent’anni sottovoce. Non una verità ufficiale, non una verità giudiziaria definitiva, ma una verità storica frammentata, fatta di verbali, audizioni, testimonianze, depistaggi, ricorrenze imbarazzanti. Una verità che emerge solo a tratti, quando qualcuno osa rimettere insieme i pezzi.

Le stragi non sono mai state soltanto atti criminali. Sono state atti politici. Inserite in una lunga sequenza che attraversa la Repubblica almeno dagli anni Sessanta in poi. È qui che torna un nome che non può essere liquidato come folklore nero o suggestione complottista, quello di Stefano Delle Chiaie.

Delle Chiaie è il fondatore di Avanguardia Nazionale, una delle principali organizzazioni neofasciste ed eversive del dopoguerra. Non un gruppo marginale, ma una struttura centrale nella galassia dell’eversione nera. Il suo nome compare nella strategia della tensione, nelle inchieste sulle grandi stragi, nei tentativi di destabilizzazione dello Stato. Avanguardia Nazionale è presente nelle ricostruzioni relative al golpe Borghese del 1970, insieme al Fronte Nazionale, in un disegno che puntava apertamente a un sovvertimento dell’ordine democratico. I processi si sono conclusi con assoluzioni definitive, ma i fatti storici, le reti, i contatti, restano materia documentata.

Delle Chiaie è stato coinvolto e assolto in diversi procedimenti legati alle stragi nere, da Piazza Fontana alla stazione di Bologna. È stato latitante per anni, protetto e ricomparso in contesti internazionali, arrestato in Venezuela nel 1987. È una figura che attraversa decenni di storia italiana senza mai essere condannata, ma senza mai scomparire davvero dal quadro. Ed è proprio questa continuità a rendere il suo nome inevitabile ogni volta che si parla di mandanti, di regie esterne, di apparati.

La puntata di Report fa un passo ulteriore, delicatissimo. Riporta testimonianze e verbali che indicano come, subito dopo le stragi del 1992, esistessero informative che chiamavano in causa ambienti eversivi neofascisti. Non certezze, non sentenze, ma piste. Tra queste, la testimonianza di un collaboratore di giustizia che riferisce di sopralluoghi attribuiti a Delle Chiaie sui luoghi della strage di Capaci. Report presenta questi elementi per quello che sono, dichiarazioni registrate, mai diventate prova definitiva, ma mai nemmeno del tutto smentite sul piano storico. È qui che la parola “pista nera” smette di essere uno slogan e torna a essere ciò che è sempre stata, una traccia disturbante, scomoda, difficile da integrare in un racconto rassicurante.

Ed è qui che entra in scena la grande rimozione. Perché a fronte di queste piste, la narrazione istituzionale più spendibile resta quella del contrasto agli appalti mafiosi. Uno scenario ordinato, circoscritto, politicamente digeribile. Una mafia che reagisce a interessi economici, senza chiamare in causa apparati, servizi, continuità di potere. Non è un caso che questa lettura venga spesso sostenuta nelle sedi ufficiali, comprese le audizioni in Commissione antimafia.

In quelle sedi compare con regolarità un altro nome, quello del generale Mario Mori, già comandante del ROS dei Carabinieri. È doveroso dirlo con chiarezza, Mori è stato assolto nei procedimenti che lo hanno riguardato, non esistono condanne definitive a suo carico. Ma il problema non è la colpevolezza penale, il problema è la ricorrenza storica. Mori c’era quando Provenzano poteva essere arrestato e non lo fu, c’era quando il covo di Riina non venne perquisito immediatamente dopo la cattura, lasciando il tempo per cancellare tracce e documenti, c’era negli anni in cui emergeva l’ipotesi di una trattativa tra Stato e mafia, c’era in operazioni costose e opache, c’è ancora oggi in procedimenti giudiziari aperti. Sempre assolto, sempre presente.

In Commissione antimafia, Mori e altri magistrati e ufficiali tendono a sostenere la centralità della pista mafia appalti. Una pista più comoda, perché consente di tenere fuori dal quadro il tema dei rapporti tra eversione nera, apparati deviati e criminalità organizzata. Ma questa lettura non è condivisa da tutti. Gian Carlo Caselli, ascoltato in Commissione, ha messo in discussione la tesi che le stragi del 1992 siano spiegabili principalmente con quell’indagine, sottolineando l’assenza di un nesso dimostrato. È una frattura che conta, perché mostra come il conflitto non sia tra verità e complotto, ma tra interpretazioni politiche della storia.

Paolo Borsellino, questo è il punto più tragico, stava lavorando su un quadro complesso. Non solo mafia in senso stretto, ma contesti, relazioni, possibili convergenze. Dopo la sua morte, la pista nera compare nelle informative, nei verbali, nei primi atti investigativi, poi scivola ai margini. Al suo posto si consolida un racconto più rassicurante, che non mette in discussione le fondamenta dello Stato. E qui entrano in gioco i depistaggi, riconosciuti come tali anche da sentenze e relazioni ufficiali, che rendono via D’Amelio uno dei capitoli più oscuri della storia repubblicana.

Perché questa verità non diventa mai ufficiale? Perché non conviene. Non conviene alla politica, non conviene agli apparati, non conviene a un Paese che ha costruito la propria stabilità su segreti di Stato e amnesie collettive. Non è un caso se chi prova a riaprire queste ferite viene attaccato, delegittimato, isolato. Basta osservare il ruolo di Maurizio Gasparri nelle Commissioni antimafia e Vigilanza Rai, e il modo in cui viene trattato il lavoro di Report.

Fa male, ma è rivelatore, sentire Sigfrido Ranucci dire a fine puntata che dopo tutto quello che è emerso, il problema sembra essere Report stesso. È la fotografia di un Paese in cui fare domande è più pericoloso che non rispondere.

Sarebbe necessario scoperchiare quella discarica dove sono finite le stragi, i dolori, le ingiustizie, le vite spezzate, i tradimenti. Forse accadrà, forse quando non servirà più a nessuno. Nel frattempo, ricordare non è un esercizio retorico, è un atto politico. Non per costruire colpe dove non ci sono sentenze, ma per impedire che il sistema venga assolto insieme ai singoli.

E no, non bisogna dimenticare il generale Mori. Non come colpevole, ma come simbolo di una continuità che questo Paese non ha mai avuto il coraggio di interrompere.